Der verordnete Naturschutz in der Kendlmühlfilzen

Viele der heute laufenden Konzepte zur Renaturierung ehemaliger Moore wurden vor 30 bis 40 Jahren entworfen. Die engagierten Naturschützer der ersten Stunde konnten in ihrer Begeisterung und "Fürsorge" die Renaturierung natürlich nicht einfach Mutter Natur überlassen. Vielmehr glaubte man, der Dame auf die Sprünge helfen zu müssen, damit sie und der Rest der Welt den jeweiligen Zeitgeist besser erkennen.

Dieser hatte und hat bis heute in weiten Naturschützerkreisen einen nostalgisch-romantischen Anflug in Form eines Zurückdrehens der Uhr in Richtung eines vermuteten Urzustands eines möglichst menschenfreien Hochmoores auf der Basis von Torfmoos.

Die naturschützerische Logik läuft dabei darauf hinaus, dass die "wahre" Natur erst dann gegeben ist, wenn sich irgendwelche seltenen Vögel im Gelände einfinden, allen voran das Birkhuhn, alternativ der Goldregenpfeifer in Norddeutschland. Und diesem etwas einseitigen Begriff von Natur und Artenvielfalt wird alles untergeordnet. Und dafür muss die vorhandene "unpassende" Natur mit Stumpf und Stiel beseitigt werden, am besten durch Ersäufen vulgo "Wiedervernässung" und ohne Rücksicht auf die Belange der lokalen Bevölkerung. Dabei wird ignoriert, dass eine spontane Renaturierung genutzter Moorflächen durch Mutter Natur auch ohne menschliche "Nachhilfe" sehr effektiv wäre, wie man in der Kendlmühlfilzen und der Rottauer studieren kann.

Der Naturschutz und die störende "Restbevölkerung"

Der Chiemgau weist eine hohe Besiedelungsdichte auf. Naturschutzgebiete und normale Siedlungstätigkeit sind mehr oder weniger auf Tuchfühlung. Die ortsansässige Bevölkerung hat natürlich Anspruch wie überall sonst darauf, nicht unnötig in ihren Entfaltungsmöglichkeiten beschnitten zu werden. Der Bevölkerung lediglich nur noch ein paar schmale Transitwege durch weitest gefasste Naturtabuzonen zuzugestehen und bei unbotmäßigem Verhalten dem Wanderer sofort mit dem Kadi zu drohen, ist ein typisch deutscher 150%-Ansatz. Das Wegwischen von existenziellen Sorgen der ortsansässigen Bevölkerung z.B. beim Thema Hochwasserschutz mit dem Hinweis auf das Supermoor, das schon alles richten wird, wenn man nur von vornherein möglichst viel Wasser in Form von Wiedervernässung in die Gegend schüttet, zeugt von einer beachtlichen Geringschätzung der Belange der Betroffenen.

Moore: die Potemkinschen Dörfer der deutschen Ökopolitik

In Zeiten des Klimawandels hat inzwischen sogar die hohe Politik in Deutschland in ihrer Verzweiflung angesichts der nicht entscheidend einzubremsenden Treibhausgasemissionen die deutschen Moore als angebliche Weltrettungsmaschinen entdeckt. Leider ist das zum Teil vollkommen überzogenen bzw. schlichtweg falschen Vorstellungen bzgl. der Umweltwirksamkeit von Mooren geschuldet. Bei aktuellen Themen wie:

- Klimawandel,

- Treibhausgasbilanzen,

- echte Artenvielfalt

behaupten zuständige Instanzen eilfertig, dass die alten Naturschutzkonzepte der Kendlmühlfilzen selbstverständlich vorauseilend die erst jüngst gewonnenen Öko-Erkenntnisse bereits mehr als übererfüllen.

Die öffentlichen Beiträge des professionellen Naturschutzes tragen dabei streckenweise die populistischen Züge einer Art Ideologie, die weniger mit sachlicher Aufklärung arbeitet, sondern eher mit Methoden politischer Propaganda, der es weder um Ausgewogenheit noch um korrekte Sachlichkeit geht. Will man da eher naturferne Kreise aus bevölkerungsreichen Ballungszentren und auch Politiker mit gängigen Klischees beeindrucken und ausbaden kann es die Bevölkerung vor Ort?

Ein populistisches Geschwurbel vom lieben Biber und süßen Bambi und teilweisen abstrusen Feststellungen z.B. auch zum Wesen eines Moores gibt oberflächlich ein wohliges Gefühl, hilft aber bei der Lösung anstehender Probleme nicht. Wie sehr beim verordneten Naturschutz Theorie und Praxis auseinanderklaffen können, zeigen folgende Beispiele in den Filzen:

Wiedervernässung und ihre angebliche Kontrolle

Nach Aussage der Naturschützer setzt die Bildung eines regenwassergespeisten Hochmoores auf Basis von Torfmoos zwingend eine kontrollierte Wiedervernässung des Geländes voraus: Der Grundwasserpegel wäre in der Kendlmühlfilzen dabei auf genau 10 cm unter der Geländeoberfläche einzustellen.

Kontrolle heißt hierbei, dass dieser Grundwasserspiegel über die gesamte Zeit durch Überwachung und Einstellungen an den Grabenwehren permanent möglichst genau gehalten werden muss, z.B. schon um die jahreszeitlichen Schwankungen des Wasserstandes in den Griff zu bekommen. Die entsprechenden Messungen sind zu protokollieren.

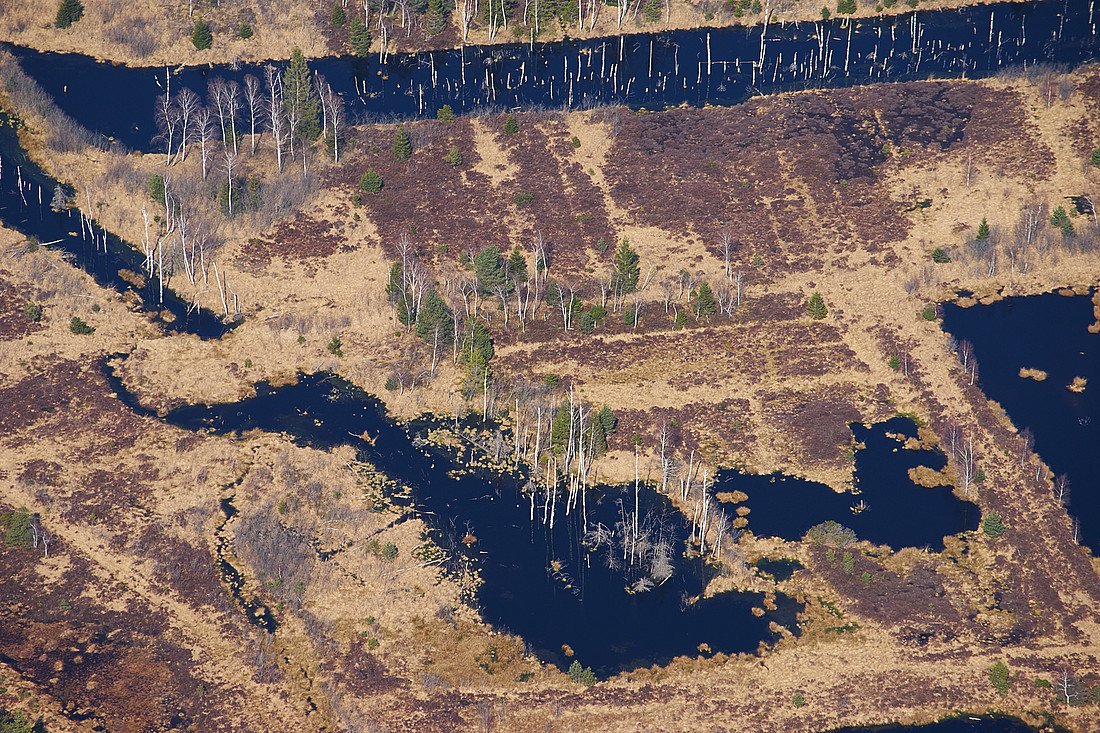

Ausgedehntere Wasserflächen sind zu vermeiden: Sie hemmen die Bildung von Torfmoos und der Wellenschlag beschädigt den Moorkörper im Uferbereich. Den in der Kendlmühlfilzen tätigen Naturschutz kümmert das aber nicht, sondern er setzt hier sogar durch Ansiedlung von Bibern noch eins drauf.

Diese Viecherl haben mit den 10 cm Grundwasserstand unter Geländeniveau natürlich nichts im Sinn und haben den Wasserstand weitflächig durch Dammbau deutlich angehoben und großflächige Teiche entstehen lassen, was dem Torfmoos und einem Hochmoor sehr abträglich ist. Eigenartigerweise stört das den offiziellen Naturschutz aber nicht.

Der Wasserstand wird also entgegen offizieller Verlautbarung offensichtlich in den Filzen nicht kontrolliert, man lässt die Situation schlichtweg verschlampen. Und trotzdem behaupten die Naturschützer steif und fest, hier die Entwicklung eines Hochmoores fördern zu wollen. Avanti Dilettanti.

Bei dieser Ausgangssituation dürfen und müssen naturnähere und damit schneller wirksame alternative Landschaftskonzepte diskutiert werden, auch wenn diese nicht unbedingt auf die vormaligen klassischen Torfmoos-Hochmoore hinauslaufen. Und selbstverständlich sind hierbei auch die berechtigten Belange und Interessen der lokalen Bevölkerung zu berücksichtigen, insbesondere auch, was den Wasserhaushalt im nördlichen Achental anbelangt.

Klimawandel: Au- und Moorwald statt Hochmoor

Klassische Hochmoore auf der Grundlage von Torfmoos erfordern eine stabile Wasserversorgung über die kontinuierliche Zufuhr von Regenwasser, weil ihr Wasserspeichervermögen begrenzt ist. Längerfristige Trockenperioden z.B. infolge eines Klimawandels, aber auch anderer Einflüsse, machen dem Torfmoos das Leben schwer und es wird sich unter solchen Umständen auf Dauer nicht halten. Moorheide oder Waldmoore entstehen. Damit ergibt sich aber die Frage, warum man die bisher schon vorhandenen Moorwaldflächen in den Filzen unbedingt beseitigen will und Torfmoos päppelt, das voraussichtlich sowieso auf verlorenem Posten steht.

Funktionierende Renaturierung zielt auf die Einrichtung selbsterhaltender Öko-Systeme, die nicht eines permanenten "Managements" bedürfen. Moorwälder waren schon immer Naturbestandteil unserer Moorlandschaften (inkl. der inzwischen ungeliebten Fichten). Waldzonen mit moortypischen Baumbeständen sind gegenüber Schwankungen von Wetterlagen wesentlich beständiger und stabilisieren weiträumig z.B. auch das Klima und damit die Lebensqualität für die Bevölkerung.

Auf die naheliegende Schlussfolgerung, sogar weitgehend durch Agrarnutzung denaturierte ehemalige Moorflächen in Richtung moorverträgliche Waldbestände z.B. mit hohem Freizeitwert hin zu entwickeln, hat schon H. Schmeidl von der Moorversuchsstation Bernau beizeiten hingewiesen. Genau solche Moorwald-Verhältnisse hätten wir heute noch in weiten Bereichen der Filzen, diese sollen aber mit der Totalwiedervernässung gezielt zerstört werden.

Moorbodenverträgliche Bewaldungen haben heute schon bei zu erwartenden extremen Hochwasserlagen den Vorteil einer wesentlich höheren Pufferkapazität des Geländes, weil sie im Gegensatz zur Totalwiedervernässung mit deutlich niedrigeren Grundwasserpegeln zurechtkommen und damit wesentlich mehr Puffervolumen im Boden zur Aufnahme von auflaufendem Hochwasser zur Verfügung steht.

Ein bis nahe an die Oberfläche wassergesättigter

Boden kann in der Kendlmühlfilzen eben keine zusätzlich anfallenden Wassermengen (z.B. Zuflüsse aus den Bergen) mehr aufnehmen.

Die großen Flächen von Rottauer Filzen und Kendlmühlfilzen hätten bei entsprechender Gestaltung des Wasserhaushalts mit ihren mehrere Quadratkilometer großen Flächen ein großes Wasserrückhaltepotenzial zum Schutz der ortsansässigen Bevölkerung vor Hochwasserlagen.

Wenn man aber mit Maßnahmen wie unkontrolliertem Vollverschluss ehemaliger Gräben und chaotischer Stautätigkeit von Bibern das Speichervolumen des Geländes der Filzen überstrapaziert, dann schaut es bei zusätzlich auflaufenden Hochwassern natürlich schlecht mit der Pufferbilanz aus.

Treibhausgasbilanzen

Ein weiteres angeblich zwingendes Argument für die Totalwiedervernässung der Filzen ist die angeblich positive Beeinflussung der globalen Treibhausgasbilanz. Entwässerte Moorböden geben wie viele andere Naturböden in gewissem Umfang das Treibhausgas CO2 an die Atmosphäre ab. Diese CO2-Emission soll durch Wiedervernässung (Verdrängung der Luft aus dem Boden) unterbunden werden und schon ist die Welt angeblich gerettet.

Abgesehen von der Tatsache, dass bei dieser Argumentationslinie die Naturschützer systematisch viel zu hohe Emissionszahlen nennen, die nur für intensiv-landwirtschaftlich genutzte ehemalige Moorböden zutreffen und mit den Verhältnissen in den Filzen herzlich wenig zu tun haben, darf auf folgende Zusammenhänge hingewiesen werden:

Die Filzen weisen seit langem eine reichhaltige Vegetation auf. Die heute (noch) lebenden Baumbestände in den Filzen entfernen in großem Umfang Kohlendioxid aus der Atmosphäre und bauen damit sehr viel Biomasse (Holz) auf. Nach Aussage der Naturschützer müssen und sollen diese Bäume aber zerstört werden, weil sie nicht ins Weltbild vom Hochmoor passen.

Und nun beginnt die Sache kurios zu werden: Die Zerstörung der Bäume und sonstigen Vegetation in den Filzen verhindert also nicht nur die weitere Bindung von atmosphärischem CO2. Diese nun tote Biomasse im Moor wird ihrerseits unter massiver Abgabe von Treibhausgasen abgebaut! Im Moor besteht insbesondere die fatale Möglichkeit, dass z.B. das Holz ins Wasser fällt und sich nun große Mengen an Methan (CH4 ) entwickeln. Methan (Biogas) ist aber ca. 30 x klimaschädlicher als das CO2.

Beiläufig ist anzumerken, dass mit der Verrottung der Biomasse große Mengen an Nährstoffen im Moorkörper freigesetzt werden. Damit wird das Wachstum u.a. von Algen und sonstigen nicht gerade hochmoortypischen Pflanzen gefördert. Eine gezielte Forstpolitik im Gelände könnte hier wichtige Beiträge liefern, z.B. Entfernung der überschüssigen Nährstoffe aus dem Moorwasser.

Diese Sachverhalte sind zumindest bei Forstleuten schon seit langer Zeit bekannt, z.B. im Zusammenhang mit der Anlage von Stauseen. Die Entfernung von Bäumen vor Beginn der Stauung wird da aus dem genannten Grund seit langem praktiziert.

Wie wäre es, wenn übermotivierte Naturschützer es zumindest gelegentlich an sich heranließen, dass auch andere Leute etwas von Naturprozessen verstehen und man von ihnen etwas lernen könnte? Die Wiedervernässerei der Filzen ist mit ihrer miserablen Treibhausgasbilanz also alles andere als klimafreundlich. Macht ja nichts, Hauptsache: gut gemeint! Dafür kann man schon mal die Landschaft auf Verdacht komplett auf den Kopf stellen.

Artenvielfalt

Ein weiteres Ökoargument für die Unterwassersetzung der Kendlmühlfilzen ist eine angeblich besonders große Artenvielfalt im Gelände.

Artenvielfalt wird in der volksnahen Öffentlichkeitsarbeit der Naturfreaks dann meist an irgendwelchen photogenen und möglichst seltenen Vögelchen festgemacht, nach dem Motto: Wenn dieser oder jene rotschenkelige Paradiesvogel im Gelände herummarschiert, dann wäre das ein Ausdruck von Artenvielfalt.

Echte Artenvielfalt ist eine komplizierte Sache und beginnt bei den winzigsten Organismen, z.B. auch im Bereich der Insekten, die allerdings zugegebenermaßen bei weitem nicht so photogen sind. Eine hohe Artenvielfalt definiert sich über selbsterhaltende biologische Rückkopplungen zwischen einer umfänglichen Vielzahl unterschiedlicher Teilnehmer am belebten Naturgeschehen.

Es ist dabei eben nicht so, dass seltene Vögel automatisch eine Art Zeigerwirkung für umfassende Artenvielfalt haben müssen, sondern die Anwesenheit der Vögelchen könnte möglicherweise nur darauf zurückzuführen sein, dass gewisse Lebensumstände speziell auf sie zugeschnitten sind. Auch ein Tierpark ist scheinbar artenreich, hat aber mit einem in sich geschlossenen umfänglichen Naturgeschehen nichts zu tun.

Natur heißt Veränderung

Die Artenzusammensetzung in Lebensräumen verändert sich im Lauf der Zeit je nach den sich einstellenden neuen Umgebungsbedingungen.

Würde man tatsächlich eine korrekt definierte möglichst breite Artenvielfalt als Maßstab für die Qualität von Renaturierung nehmen, würde so manche Renaturierungsmaßnahme ganz anderen Leitlinien folgen müssen. Dies umso mehr, wenn bereits existierende und nachweislich funktionierende Naturverhältnisse mit geringem Aufwand zu stabilisieren und zu fördern wären.

Die angestrebten Hochmoore sind übrigens ausgesprochen artenarm, auch wenn Flora und Fauna hier durchaus einige interessante Lebensformen hervorgebracht haben.

Ob dies allein die Vorgehensweise rechtfertigt, heute existierende wesentlich artenreichere Landschaften mir nichts dir nicht auf den Kopf zu stellen, darf hinterfragt werden.

Man könnte meinen, dass es bei diversen Naturschutzaktionen letztlich doch nur um Sonderinteressen einiger Spezialisten geht, die bei ihrem Fachpublikum glänzen wollen.

Öffentlichkeitsarbeit auf der Basis von Hochglanzphotos von möglichst seltenen Viecherln und Pflänzchen führt bei weiten Kreisen unserer Bevölkerung zu einer verzerrten Wahrnehmung der Natur in Richtung Öko-Disneyland. Die Tourismusbüros versuchen ihrerseits, diesem "Naturbegriff" in vorauseilendem Gehorsam auch noch durch Bereitstellung entsprechender Highlights gerecht zu werden.

Dazu stellt man alles auf den Kopf und es werden Torfmooskunstwelten gebastelt, die eben nicht selbsterhaltend sind und permanent gepäppelt werden müssen und dabei auch noch mit den berechtigten Interessen der ortsansässigen Bevölkerung z.B. bzgl. des Bodenwasserhaushalts kollidieren. Das Ganze nennt sich dann hochgestochen "Habitat-Management".

Wie wäre es, wenn wir die vorhandenen Spontanrenaturierungen im Moor wie z.B. die noch lebenden Bäume erst mal stehen lassen und die Wiedervernässerei wieder deutlich zurückfahren bzw. ganz bleiben lassen?

Damit könnten wir Zeit gewinnen, zu überlegen,

ob uns in Sachen Pflege und Nutzung der Natur

eventuell etwas Besseres einfällt, als durch einseitige und überzogene Totalwiedervernässerei ganze Landstriche unter Wasser zu setzen und vorhandene funktionierende Ökosysteme auf den Kopf zu stellen.